El

Mal de Chagas

Con

pocos recursos materiales comenzó su labor, probablemente, un sólo

microscopio rudimentario y algunos colorantes, practicó exámenes

clínicos, análisis coprológicos, autopsias, tomó

muestras en animales vivos y muertos, inoculaciones en cobayos, etc. Buscaba

una razón que explicara las muertes súbitas de muchos pacientes.

Para ello, envió materiales a centros nacionales e internacionales

de anatomopatología, para que fueran estudiados, intentaba confirmar

hallazgos. Hallazgos que lo llevaron a descubrir el parásito del

Mal de Chagas o Tripanosomiasis Americana en animales transmisores

(gatos, cachicamos, perros, roedores, entre otros en su mayoría

mamíferos) y, posteriormente, en 1934 detectó el parásito

en la población guariquense.

Con

pocos recursos materiales comenzó su labor, probablemente, un sólo

microscopio rudimentario y algunos colorantes, practicó exámenes

clínicos, análisis coprológicos, autopsias, tomó

muestras en animales vivos y muertos, inoculaciones en cobayos, etc. Buscaba

una razón que explicara las muertes súbitas de muchos pacientes.

Para ello, envió materiales a centros nacionales e internacionales

de anatomopatología, para que fueran estudiados, intentaba confirmar

hallazgos. Hallazgos que lo llevaron a descubrir el parásito del

Mal de Chagas o Tripanosomiasis Americana en animales transmisores

(gatos, cachicamos, perros, roedores, entre otros en su mayoría

mamíferos) y, posteriormente, en 1934 detectó el parásito

en la población guariquense.

El Dr. Carlos Chagas en 1909, en Lassanse, Estado de Minas Gerais de Brasil descubrió en el intestino del chipo, chupón, chupao o barbeiro, el parásito Tripanosoma cruzi . Agrupó los síntomas de la infección tripanosómica: fiebre, hepatomegalia, esplenomegalia, edemas, cara hinchada, pulso rápido y débil, indicador del ataque al miocardio, fases características meningoencefalíticas y estados convulsivos, caracteres de la fase aguda.

Otros estudiosos del mundo que se dedicaron a investigar el Mal de Chagas fueron: de Brasil Emmanuel, de Argentina Mazza, de Venezuela J. R. Risques y Tejera, etc. Este último fue quien detectó el Mal de Chagas en nuestro país cuando, en 1909, halló tres casos en los Estados Zulia, Trujillo y Miranda. De todas las investigaciones, hoy se sabe que a través de las heces del insecto se produce el contagio a humanos y animales, estas son depositadas luego de chupar sangre de la víctima. La picada del chipo, encontrado en ambientes carentes de higiene como las chozas y ranchos de esa época, no duele. El agente transmisor del Mal de Chagas puede vivir hasta 4 años, de los cuales puede aguantar 120 días de ayuno. En Venezuela, existen 11 especies de este insecto, 4 comprobadas en Guárico, de las cuales el Rhodnius prolixus fue el más investigado por José Francisco Torrealba.

Entre las investigaciones que llegaron a las manos de Torrealba se incluye el método xenodiagnóstico ideado por el Dr. Emile Brumpt, el cual consiste en infectar al insecto transmisor (chipo) de la sangre de un paciente enfermo. Pero fue Torrealba quien decidió arriesgarse aplicando este método a humanos, pues sólo se había aplicado en animales. De esta manera, se convirtió en el primer doctor en el mundo en aplicar el Despistaje de la Enfermedad del Chagas por el Método Xenodiagnóstico .

Además de leer e investigar sobre la enfermedad, Torrealba vio un dibujo que el Dr. Chagas había realizado del parásito. Ese dibujo le permitió identificar el Tripanosoma cruzi en la sangre de los infectados, seguidamente, contrató a varias personas para que recolectaran chipos en la localidad, a quienes remuneró con el dinero de sus consultas.

Así,

crió reservorios mamíferos y contaminó en éstos

el germen parásito, sospechando, experimentando, prácticamente

solo con la única ayuda de Rosa, su esposa y fiel compañera.

Muchos pacientes, al principio, se mostraban renuentes ante la aplicación

de ese nuevo método pero el nivel de perseverancia de José

Francisco Torrealba llegó al punto de remunerar a 116 pacientes

para aplicarles el xenodiagnóstico. Incluso, llegó a decir

que de ser necesario se infectaría él mismo para avanzar

en la investigación. Luego de conseguir que los pacientes se dejaran

picar por insectos sanos, esperó más tiempo del indicado

por Brumpt (12 días) en sus trabajos llegando hasta 100 días

para hacer las observaciones pertinentes.

Así,

crió reservorios mamíferos y contaminó en éstos

el germen parásito, sospechando, experimentando, prácticamente

solo con la única ayuda de Rosa, su esposa y fiel compañera.

Muchos pacientes, al principio, se mostraban renuentes ante la aplicación

de ese nuevo método pero el nivel de perseverancia de José

Francisco Torrealba llegó al punto de remunerar a 116 pacientes

para aplicarles el xenodiagnóstico. Incluso, llegó a decir

que de ser necesario se infectaría él mismo para avanzar

en la investigación. Luego de conseguir que los pacientes se dejaran

picar por insectos sanos, esperó más tiempo del indicado

por Brumpt (12 días) en sus trabajos llegando hasta 100 días

para hacer las observaciones pertinentes.

A muchos enfermos que llegaban pidiéndole ayuda los dejaba en su casa en San Juan de los Morros por dos o tres días, los acostaba en hamacas, les aplicaba la medicina y dejaba ir, dándoles la medicina a quienes no tenían para comprarla. Fueron días duros y desconsoladores, pero no imposibles de superar por tan fuerte voluntad de seguir adelante sin titubear. Torrealba escribió en uno de sus textos: “Los afanes y privaciones a que nos hemos visto obligados para atender a estas sencillas pero trascendentales labores, los consideramos pálidos, comparados con la satisfacción que se siente con el cumplimiento de un deber”.

José Francisco Torrealba consideraba ideal la aplicación del xenodiagnóstico en el tratamiento de Mal de Chagas, incluso lo consideraba más apropiado que el utilizado por el descubridor de la enfermedad, Carlos Chagas, pues éste empleaba la inoculación en sangre de acures jóvenes, lo que parecía incompleto. Por ello, se dice que José Francisco Torrealba superó a sus maestros. Su primera publicación sobre Rhodnius prolixus y Tripanosomosis apareció en la decimotercera edición de la Gaceta Médica de Caracas en 1933.

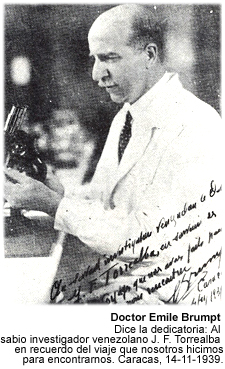

Innumerables

reacciones se despertaron ante la noticia de que un venezolano había

aplicado el método de Brumpt con resultados muy satisfactorios,

siendo más notorias, cálidas y efusivas, las realizadas

por Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Brasil, Argentina,

etc. En 1939, Brumpt vino a visitar a Torrealba para conversar sobre sus

experiencias y le pidió que redactara unas páginas acerca

del xenodiágnostico para “tener el honor de publicarlas en uno

de los próximos números de Anales de Parasitología

y conseguirle un premio de la Academia de Medicina de París,

a la vez ser laureado de la misma Academia”. Además, lo invita

al Instituto de Parasitología en París a lo que Torrealba

se negó, así mismo reaccionó ante la posibilidad

de colaborar y trabajar en cualquier Instituto Superior. Ante tanta receptividad

Torrealba siempre se mostró igual: sencillo y con sensibilidad

humana.

Innumerables

reacciones se despertaron ante la noticia de que un venezolano había

aplicado el método de Brumpt con resultados muy satisfactorios,

siendo más notorias, cálidas y efusivas, las realizadas

por Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Brasil, Argentina,

etc. En 1939, Brumpt vino a visitar a Torrealba para conversar sobre sus

experiencias y le pidió que redactara unas páginas acerca

del xenodiágnostico para “tener el honor de publicarlas en uno

de los próximos números de Anales de Parasitología

y conseguirle un premio de la Academia de Medicina de París,

a la vez ser laureado de la misma Academia”. Además, lo invita

al Instituto de Parasitología en París a lo que Torrealba

se negó, así mismo reaccionó ante la posibilidad

de colaborar y trabajar en cualquier Instituto Superior. Ante tanta receptividad

Torrealba siempre se mostró igual: sencillo y con sensibilidad

humana.

Después de practicar el método xenodiagnóstico a pacientes adultos en muchas ocasiones, decide aplicarlo a jóvenes. Fue una niñita de 40 días de nacida con quien experimenta, descubre, trata y estudia el primer caso de Mal de Chagas, el 14 de mayo de 1934 en Zaraza. Encuentra 20 tripanosomas por gota de sangre de la niñita, aplica el Xenodiagnóstico con diferentes animales dándole como resultado hasta 110 parásitos en la sangre del animal. Hizo con la niña un estudio completo del parásito, dividiendo su vida por fases y comprobando que en niños, adolescentes y personas adultas recién contagiadas era más fácil diagnosticar la enfermedad, pues en los adultos que llevan tiempo contagiados el parásito se aloja en los músculos y vísceras. Era un médico que no se limitaba a recetar fórmulas propias o remedios botánicos que conocía hartamente, sino que indagaba en las causas de los casos clínicos de sus pacientes.

Sospechaba que las muertes repentinas por infartos, cardiopatías y miocarditis, tenían alguna relación con el Mal de Chagas. Por esa razón, en 1935 aplica el método de xenodiagnóstico a cinco enfermos, entre quienes encuentra uno positivo; es decir, el primer caso venezolano, descrito, de forma cardíaca pura de la Enfermedad Mal de Chagas. Fue un señor de 57 años, quien también fue examinado para llegar a conclusiones como: “Hemos visto de la Enfermedad del Chagas: 1º formas muy agudas; 2º forma cardíaca pura; 3º forma cardíaca asociada al pseudomixoedema y a la anemia hepato y esplenomegálica; 4º formas pseudomixoedematosas; 5º formas nerviosas, excitaciones nerviosas con xeno positivo y 6º formas anemia hepatoesplenomegálicas”.

Desde este momento Torrealba no descansa de investigar, ni de publicar sus observaciones, pues nunca se reservó una información que considerara de interés general. Se mantenía en constante contacto con otros médicos tropicalistas del país, principalmente con el Dr. Félix Pifano.